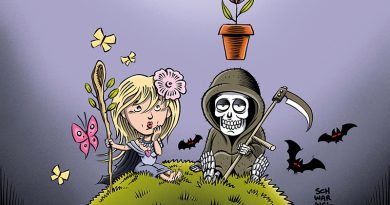

DEATH SLAM: Darf man über den Tod lachen? – Hell yeah!

von Katja Hofmann

Oktober 2016 und ich bekomme eine Mailanfrage für eine Poetry Slam-Veranstaltung. Daran ist zunächst nichts Ungewöhnliches, da ich ziemlich oft als Moderatorin für solche Events gebucht werde. Allerdings lese ich im Betreff „FUNUS Stiftung – Stadt der Sterblichen – Death Slam“. Zunächst dachte ich, okay, klingt nach Gruselfaktor wie an Halloween. Doch als ich nach dieser, mir bis dato unbekannten Stiftung googelte, ploppten mir Wörter auf wie „Bestattungen“, „Flamarium“, „Leiche“ …

Der Tod war bisher immer ein Sujet gewesen, welches ich liebend gern ausblendete und verdrängte. Schon als Kind hatte ich Angst davor, bekam regelrecht Panik beim Drandenken. Tatsächlich habe ich sehr viele Ängste. Doch eine meiner Stärken besteht darin, diese Ängste zu provozieren, wenn ich dadurch einen gewissen Vorteil sehe.

Ein Beispiel: Ich wollte als Au Pair Mädchen in Südfrankreich arbeiten und meine Gasteltern bezahlten und buchten mir einen Flug. Allerdings habe ich panische Flugangst, doch der Vorteil für eine arme Studentin wie mich lag auf der Hand. Also flog ich. Und seitdem auch nie wieder.

Für einen Death Slam sollte ich nun meiner Angst vor dem Tod begegnen müssen. Mein Gewinn beim Durchführen der Show lag darin, eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung mit Lieblingsmenschen auf die Beine stellen zu dürfen und gleichzeitig anderen Menschen, inklusive mir, die Angst vorm Sterben zu nehmen. Und so stand ich am 9. Juli 2017 in einer kleinen, urigen halleschen Bar, dem „Brohmers“, auf der Bühne und hatte sieben wahnsinnig tolle Auftretende eingeladen, deren Texte sich um Sterblichkeit und Leben drehen sollten. Meine Unsicherheit in der Moderation merkte man mir zunächst noch sehr an. Ich vermied es, viel aufzuklären, und ließ die Texte für sich sprechen. Doch als schließlich das Wort „TOTLACHEN“ aus Versehen aus meinem Mund kam und der ganze Raum kicherte, war auch mein Eis mit dieser Thematik gebrochen. Ich lauschte ebenso wie das dicht an dicht gedrängte Publikum allen Vortragenden. Da waren Slamtexte, die mich zum Nachdenken brachten, mir allerdings aufgrund ihrer kunstvollen Tiefe keine Angst bereiteten, sondern einfach nur schön (traurig) waren. Und dann gab es die überzogenen, skurrilen und zum Schreien komischen Texte über den Tod, die mir und allen Zuhörenden Tränen und Bauchkrämpfe vor Lachen bereiteten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Abend so gut „überleben“ würde.

Die Death Slams wurden zu einer festen Instanz, mit der wir durch ganz Deutschland tourten. Das Interesse daran war nicht nur im Publikum groß, ich war erstaunt wie viele Poetry Slammer:innen sich mit der Endlichkeitskultur in ihren Texten beschäftigten. So hatte ich stets die große Auswahl, die Line-ups textdivers zu gestalten. Es folgten an einem Abend auf Texte mit suizidalen Inhalten ebenso Werke mit schwarzem Humor. Und niemand fand das befremdlich oder gar merkwürdig.

Diese teilweise humorvolle Aufarbeitung meines Angstthemas ließ mich auf den Death Slam-Bühnen immer mehr aufblühen. 2018 moderierte ich in Berlin sogar einmal aus einem Sarg heraus. Und 2021 fand der Death Slam im Museum für Sepulkralkultur in Kassel statt und die Bühne war umrandet von Totenmasken, Leichentüchern und Trauerschmuck.

Warum ich heute über den Tod lachen kann? In Humor steckt jede Menge Trost und wenn ich eins im Laufe der Death Slam Jahre gelernt habe, dann, dass ein gewisser Galgenhumor mir alles sehr viel mehr erträglicher macht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich gehe definitiv davon aus, dass wir damit der ein oder anderen Person ebenso eine kleine Erleichterung im Umgang mit der größten Aufgabenstellung des Lebens gegeben haben. Und das ist mein größter Zugewinn.

LIEBESERKLÄRUNG

Trotz grauem Star ist alles klar

von Kirsten Fuchs

Jetzt liegst du neben mir, so wie immer, so tief im Schlaf, so lange schon, dass ich dich schon bald nicht mehr empfinde. Du bist mehr ich als ich, weil ich mich immer mal vergesse, deinetwegen. In normalen und in beschissnen Zeiten bist du mein Hauptaufreger. Ich kann mir die Platze ärgern über Schuhe im Flur, über Geschirr, das du falsch einsortierst. Du regst mich auf. Ich halte dir einiges vor und Standpauken und du änderst dich nicht. Das regt mich auf. Mich regt aber auch dein Körper auf, der alte welke Blumenstrauß, den du mir blühend vor 60 Jahren zur Verfügung gestellt hast.

Was war das für ein herrlicher Körper, ein riesengroßer Körper, mit dem du mir alle Falten aus dem Leib gebügelt hast. Jetzt hab ich sie doch – die Falten.

Wir schlafen nicht mehr miteinander. Wir schlafen nebeneinander. Ich habe gerne mit dir geschlafen, die Kinder gezeugt, Geräusche gemacht, die Brustwarzen hart zum Glasschneiden. Jetzt liegst du neben mir. Du schnarchst wie mein Opa geschnarcht hat. Du schnarchst wie ein alter Mann. Du bist ein alter Mann.

Wir haben romantisch nachgeplappert, was alle so sagten, dass wir zusammen alt werden wollen. Natürlich wollten wir nicht alt werden, abwarten, welche Funktionen als nächstes ausfallen, den Körper warten wie ein altes Auto, die TÜV-Plakette vom Arzt holen. Immer mit der mehrfachen Ermahnung genug zu trinken, nur noch ausgetrocknete Frucht. Wir wollten nicht alt werden, aber da wir mussten, dann wenigstens zusammen. Zum Trost morgens am pigmentierten Faltenüberwurf des Liebsten ziehen und sagen: „Da wächst du noch rein.“ oder die Gebisse in Weinbrand legen über Nacht und sich morgens angrinsen.

Es ist nicht romantisch am Ende. Kein Schaukelstuhl. Kein Dackel. Zusammen sind wir ein funktionierender Mensch, weil bei jedem andere Organe ausgestiegen sind.

„Tschüss, ich geh“, sagt die Niere. „Ich bleib noch’n bisschen”, das Herz.

Lass uns noch ein bisschen bleiben, mein Herz, mein Mann. Lass uns einen Rock ‚n‘ Roll-Tod sterben. Bis zum bitteren Ende, mit Rollstuhl und wundgelegen.

Du bist mein Mann. Ich habe es von Anfang an gewusst – du bist mein Mann. Du hast ein bisschen länger gebraucht, aber ich hatte zu viele Liebesfilme gesehen, um aufzugeben. Die haben sich immer gekriegt. Ich hab dich gekriegt und auch behalten, als du gar nicht so warst, wie ich dachte. Du bist mein Mann.

Wir haben in der Mitte gepasst und uns lange Leinen gelassen, bis wir uns stützen mussten zum Gehen. Dann haben wir uns in die Einhenkelposition begeben und Schulkinder erschreckt. Spaß macht mit über 80 auch nicht mehr soviel Spaß. Ich puller mir ein, wenn ich lache. Wenn du dann darüber lachst, musst du auch pullern. Das können wir machen, bis der Schnee gelb ist. Dann ermahnen wir uns gegenseitig, genug zu trinken. Du bist mein Mann.

Du liegst neben mir und ich bin froh, dass du schnarchst, damit ich nicht ständig nach deinem Puls fassen muss. Alles hat sich anders geändert, als man dachte, dass es sich ändert. Ich wäre nie wieder so eifersüchtig wie mit Mitte 20. Diese ganzen Frauen, die dich mochten. Ich würde dir heutzutage ganz grundsätzlich Sex verbieten, weil ich Angst um deinen Herzschlag hätte. Du warst ein großartiger Liebhaber. Dein Schwanz will überhaupt nichts mehr, außer in Ruhe gelassen werden und fernsehen.

„Steck ihn in die Hose!“, sag ich zu dir, „Dem Nachrichtensprecher fallen die Augen raus.“

„Nein, er soll sich bilden“, sagst du.

Du bist dasselbe Schwein wie immer. Du pupst, weil ich fast du bin. Du rülpst, weil ich dich sowieso liebe. Ich liebe dich, aber du regst mich auf. Du warst ein Schwein und du bist ein Schwein – aber du bist mein Schwein und ich liebe dich. Sogar für immer. Das kann ich dir versprechen. Die paar Wochen noch.

BONJOUR TRISTESSE

von Hinnerk Köhn

Es gibt eine Szene, die oft in Kriegsfilmen vorkommt, meistens Vietnamkram, und dann hört man Schüsse, peng piu, Explosion, unser Hauptcharakter rennt, überall ist Napalm, er sagt etwas Rassistisches, dann knallt es, der Protagonist liegt auf dem Boden, es fiept ihm in den Ohren, er steht auf und sieht neben sich seinen Kameraden Johnson, er liegt dort, zitternd, Tränen laufen ihm über die Wangen, unser Hauptcharakter nimmt seine Hand, sagt: „Johnson, du musst durchhalten, wir schaffen es aus der grünen Hölle raus!“ und Johnson sagt: „Mike, werde ich jemals wieder Marathon laufen können?“ und dann laufen auch dem Hauptcharakter die Tränen über die Wangen, er verzerrt das Gesicht und schreit: „Johnson, du hast keine Beine mehr!“.

Und genauso fühle ich mich auch. Also nicht wie der Mann mit den Beinen, sondern wie der Hauptcharakter, der das sagen muss, das niemand hören möchte, aber hier bin ich nun und ich sage euch allen: Wir werden sterben. Wir alle. Und das ist total in Ordnung.

Viele Leute haben Angst vor dem Tod. Und ganz ehrlich: Ich kann das nicht nachvollziehen.

Seitdem ich weiß, dass ich mit jeder Sekunde, die vergeht, nicht lebe, sondern immer ein bisschen sterbe, ist mein Wandel auf diesem Planeten deutlich entspannter.

„Hey, Hinnerk, wie geht es dir?“

„Gut, ich sterbe gerade, während ich mit dir rede, du Kasper, und nu hol mir mal ein Bier!“

Ich bin Christ. Also nicht aktiv, aber steht auf meinem Perso und drei Prozent gehen jedes Jahr an die Hansel von der Kirche, damit die Weihrauch und Myrrhe und Wein kaufen können. Und wenn ich mich richtig an den Konfirmationsunterricht erinnere, wartet auf uns ja der Himmel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, aber ich lasse mich gerne überraschen. Was für ein großartiger Moment wäre das bitte?

„Ach krass, Gott, ey, das hätte ich ja nicht gedacht. Sorry für all die Jokes, aber mal nebenbei das mit den Regensburger Domspatzen ist echt nicht cool.“

Auf jeden Fall gibt es dann dort lecker Essen und wir sind tot und glücklich dabei und je nachdem, wie man drauf is, sind da auch noch Jungfrauen und so ein Typ mit einem Elefantenkopf. Vielleicht mische ich das ein wenig durcheinander, aber hey, Himmel ist für alle da und ehrlich gesagt, klingt die Gesellschaft von 72 Jungfrauen und einem Elefantenmann deutlich angenehmer als mein bisheriges Leben hier.

Aber: weg von Religion, hin zur harten Realität:

Als ich kleiner war, ist ein Freund meines Onkels „In die See gegangen“, eine sehr romantische Umschreibung dafür, dass er sich mit 2,8 Promille und einer halben Flasche Rum auf einen kleinen Tauchgang begeben hat, weil er aus der Schuldenfalle nicht mehr rauskam.

Die einhellige Meinung im Haushalt Köhn: schrecklich, furchtbar, tragisch, aber auch feige.

Über diesen Freund wurde später nicht mehr geredet, er wurde aus unseren Gesprächen radiert, aber wie es halt bei Radiergummis so ist, es bleibt immer ein Rest. Man kann immer erahnen, dass da noch was war, eine ausgeblichene Druckstelle, Graphitreste.

Ich habe diesen Freund nie vergessen, in meinem Unterbewusstsein war er tief verankert. Aber während er bei den anderen maximal als traurige Gestalt in Erinnerung geblieben ist, sah ich ihn als eine Art Rebellen.

Das gesamte Leben über wird uns gesagt, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen: Kinder kriegen ja oder nein, Studium oder Ausbildung, noch einen letzten Schnaps oder lieber nach Hause und traurig sein? Aber kaum geht es mal um das schöne, warme Thema des Freitods geht ein Raunen durch die Massen.

„Was für ein Tabu!“, sagen sie dann, oder: „Es gibt doch soviel, wofür es sich zu leben lohnt.“ Und ich denke mir so: „Ach, echt? Was denn genau?“

Was ist denn das Tabu? Es tut mir leid, ich sehe es nicht. Es ist die größte Entscheidung, die uns im Leben gegeben wird. Denn bei einer Sache wurde niemand von uns gefragt – nämlich, ob wir überhaupt leben wollen. Ob wir Bock auf all den ganzen Scheiß haben. Also mich hat nämlich niemand gefragt.

Die Frage sollte nicht sein: „Wie wollen wir sterben“, sondern „Warum müssen wir leben? Und warum ist das so schwer?“

Und warum ist es schlimm, sich gegen das Leben zu entscheiden? Mehr Selbstbestimmung geht doch nicht? Das ist doch der feuchte Traum eines jeden Philosophen, eines jeden BWLers, jede Person auf der Welt bestimmt über sich selbst. „Uhluluhu, das Leben ist ein Geschenk!“ Ja, aber das ist wie jedes Geschenk von meinem Vater – lieblos und jemand hat sich keine Gedanken gemacht.

Einfach mal den Möllemann machen. Oder den Gunter Sachs.

Das ist doch stilvoll, sich zu überlegen: „Ah, aus der Sache komme ich nicht würdevoll raus, na gut, dann war es das halt.“ Einfach mal Konsequenzen ziehen.

Natürlich ist das einfach, natürlich rennt man vor seinen Problemen davon. Aber ehrlich gesagt: Warum auch nicht? Warum soll man immer den schweren und steinigen Weg gehen?

Christian Lindner sagt: „Herausforderungen sind dornige Chancen.“

Und ich sage: „Mensch, Krischan, dann ramm mir diese Dornen doch bitte in die Halsschlagader!“

Und dann sagen die Leute zu mir, dass ich noch jung sei und das ganze Leben noch vor mir liegt und ehrlich gesagt, klingt das für mich ein bisschen wie eine Drohung.

In der Schweiz gibt es den EXIT Verein, klingt nach Nazi-Aussteiger-Programm, ist aber Sterbehilfe. Und die machen ihren Job gut, 100 % Erfolgsquote, keine negativen Rezensionen bei Google. Und in Deutschland?

Ich habe einmal bei einer Notfallhilfehotline angerufen in einem dunklen Moment und die Frau am Telefon hat mich gefragt, warum ich über Suizid nachdenke.

Und ich bin ganz ehrlich: Das geht die doch einen Scheißdreck an. Ich rufe doch nicht bei einer Hilfehotline an, weil ich über mein Leben plaudern möchte, sondern weil ich wissen will, wie das geht?!

Wenn Vadder Staat schnallen würde, wie geil man mit Sterbehilfe Steuern abgreifen könnte, dann würde es das hier geben wie Cafés. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Zwei zum Preis von einem.

Oder Reiseangebote, komm Schatz, ein letztes Mal in die Alpen.

Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das liegt aber auch daran, dass ich keine Perspektive habe, keine Ziele, mein Leben rauscht fröhlich an mir vorbei und ich liege im Bett und denke mir einfach nur: „Warum habe ich mich mit Natascha zum Kaffee verabredet, ich kann das einfach nicht.“

Ich habe einfach nicht so wirklich was zu verlieren. Ich habe viel mehr Angst davor, alt zu sein, mich nicht zu erinnern, mich nicht selbst waschen zu können, meine Tochter anzugucken und zu fragen, wer sie ist.

Wie ich sterben will?

Selbstbestimmt. Und wenn alle Stricke reißen – kleiner Wortwitz an der Stelle –, dann fliege ich nach Reykjavík, lege meine Memoiren in meinem Hotelzimmer ab und mache bewaffnet mit einer Flasche Whiskey eine One-Way-Fahrt auf den Gletscher.

Ich bin froh, am Leben zu sein, auf jeden Fall gerade. Aber ich freue mich auch, wenn der ganze Mist vorbei ist.

Hinnerk Köhn ist Mitte 20 und alleine.

Wenn er nicht traurig in der WG-Küche trinkt, macht er Stand Up Comedy über Alkohol, Sucht, Liebe und Suizid. Das klingt traurig, aber ist witzig. Die Peinlichkeiten seines Lebens, seine Jugend in der schleswig-holsteinischen Peripherie und Oldesloer Doppelkorn formten eine Mischung aus Heinz Strunk, Moritz Neumeier und den melancholischen Songs von AnnenMayKantereit.

Seine verklärte Sicht auf die Welt in Kombination mit seinem Hang zur Romantik ergeben ein tragikomisches Gesamtwerk, um das man sich immer ein wenig Sorgen macht.

Außerdem hat er den Podcast „Normale Möwe“ zusammen mit Max Scharff.

Hinnerk Köhn wurde 2022 mit der St. Ingberter Pfanne der Jugendjury ausgezeichnet.

DIE PERFEKTEN LETZTEN WORTE

von Florian Wintels

Denn so wie ein Spaziergang mit Girl an der Seite, das du so lang schon mehr als nur mochtest.

Und der Wind weht ihr Haar, ihren Duft in dein Face, dass du wünschst, ihre Wärme zu kosten.

Und du nimmst ihre Hand, sie bleibt stehen, sie lächelt und spitzt ihre Lippen zum Kuss

und dann überfährt dich ein Bus!

Wie ein Nehmen und Nehmen und Nehmen und Nehmen und Geben, so ist das Leben.

Doch kurz vor seinem Schluss, wenn noch nicht aller Tage Abend ist,

bleibt stets noch etwas Drops zum Lutschen da.

Und auch wenn es derbe dämmert, schmeckt, solang im Mund noch Speichel läuft, ein jedes Wort ganz wunderbar.

Und stehst da, mit stolzer Krone, denn an deinem Stamm da war bislang noch jede Axt beim Hieb gebrochen.

Und wenn auch nur ein Blatt an deinem Astwerk eine Heimat findet,

ist der letzte Satz noch nicht gesprochen.

Doch auch ein letztes Blatt wird fallen, es verlässt das müde Holz und fällt schließlich unter Zittern unter Wanken aus.

Und so liegt der Baum, liegt ein Mann am Ende seines Lebens, seiner Kräfte in einem Krankenhaus.

Die Hand hält seine Frau, ihre Falten, ihre Haut, so dünn, wie ihr Haar doch er sieht,

dass egal, was die Zeit ihr nahm und auch nimmt, er sie nach all den Jahren noch liebt.

Und auch ihre Enkel, zu jung zu begreifen, doch trotzdem ein bisschen betrübt,

weil alle so traurig sind, sicher auch bestimmt, weil Opa nicht mit ihnen spielt.

Und sein Körper, er stirbt und auf einmal kriegt er Panik, ihn verlassen der Mut und das Wort und

er sieht seine Familie an, wie sie signalisieren dann,

das ist schon gut, das ist in Ordnung.

Seine Frau war immer glücklich und er, er war es auch und seine Söhne sind nun Väter,

Und er sagt: „Danke, für die schöne Zeit, wir sehnen uns dann später.“

NAJAAAAAAAAA …

Ist ja ganz nett. „Danke, für die schöne Zeit, wir sehen uns dann später.“ Ist okay, ja. Aber ich finde, wenn man ein komplettes Leben lang Zeit hatte, sich auf diesen einen Moment vorzubereiten, dann ist „Danke, für die schöne Zeit, wir sehen uns dann später“, naja, also ich finde, da ist noch Luft, beziehungsweise da WAR noch Luft nach oben. Also bei mir, da wäre das ungefähr so:

Ich lieg auf meinem Schloss im tropischen Nordengland und die Sonne sie lacht und sie scheint,

nur scheint zu erkalten, denn der Tollste, auf den sie je schien, wird bald nicht mehr sein …

Die Tagesschau berichtet live vom Sterbebett, mein Lebenswerk wird unterdes von arte besprochen, die BILD-Zeitung und RTL warten im Garten und werden grad von meiner Garde verdroschen. Alle meine Freunde, alle meine Frauen, alle meine Kinder und alle meine Ratgeber stehen dicht an dicht in meinem Gemach, knapp 10.000 Leute auf 20 Quadratmetern. Alle Dämme brechen unter Wellen der Verzweiflung, so dass manche gar ertrinken, in Flüssen

aus Tränen. Andere heulen so krass, dass sie über Jahre nicht mehr Pinkeln müssen. Meine Fresse, es würde so derbe viel geweint, dass unten vor dem Schloss sogar der Meeresspiegel steigt. Und es tönte ein schrecklicher Schrei im Gewühl: „117 Jahre, das ist einfach zu früh!“

Doch plötzlich Stille, ein Räuspern enteilt meiner Kehle, dann höre ich leises Geraschel.

Wenn langsam die Folgschaft zum Himmelbett glitte, um Worte des Meisters zu haschen.

Und sie liegen auf der Zunge, schmackhaft wie atemberaubend, ein letztes Mal hebt sich die stahlharte Brust

und ließe verlauten:

Ich mischte etwas Rhetorik, mit reichlich Gefühl,

zu einem Mett aus Poesie.

Gewürzt mit etwas Charme und einem Teelöffel Weisheit

und durchtränkt von meiner Liebe.

Und ich presste das Brät in den Schafsdarm der Lyrik zu stillen der Nachwelten Durst nach Zuversicht und so schufe ich ein schmackhaftes Ende aus Wurst.

Eine Grillgutmetapher, dafür geschaffen, um weltweit die Dummen zu lehren

und nicht nur die Mägen auch Hoffnung zu nähren, ein epischer Satz, dessen Worte da wären:

Es wäre fast, als ob mit mir die Sprache stürbe,

und ja okay, ich weiß nicht, was ich sagen würde.

Und vielleicht hab ich auch ein bisschen übertrieben,

denn wer versichert mir, wieviele meiner Liebsten mir noch blieben.

Ich weiß es auch nicht.

Weil was, wenn mich Demenz an meinem allerletzten Lebtag nicht mehr daran denken lässt, was ich einmal erlebt hab? Was ist, wenn ich zornig wäre voller Wut und Empören

und was, wenn keiner mehr da, um mir zuzuhören?

Und warum denk ich den ganzen Tag über diese Kacke nach?! Vielleicht, um zu vergessen, was für ne Angst ich hab.

Dabei ist es doch fast wie ein Kuss, wie eine Achterbahnfahrt, wie ein Abend mit Flori, wie ein ganz krasser Tag.

Dabei hat es doch jetzt,

wird es doch gleich,

war es noch bis gerade eben das Leben.

Und jeder von uns lebt einmal ab,

das hat bis heute auch noch jeder geschafft! Na gut, bei Jopi Heesters wars knapp.

Und auch meine Zeit ist gleich vorbei, so komme ich hier jetzt auch zum Schluss, gar nicht, weil ich sterbe, nein, weil ich gleich in die Pause muss. Drum höret nun die letzten Worte, wartet noch ein letztes Weilchen, geht mit mir den allerletzten Meter.

Und ich sag: Danke für die schöne Zeit, wir sehen uns dann später.

Dieser Beitrag wurde erstveröffentlicht in der drunter+drüber-Printausgabe #16 „Humor und Tod” (Mai 2023).

Über die Autor:innen: Katja Hofmann, geboren am 21.10.1986, aufgewachsen in Artern (Thüringen), 2005: Umzug nach Halle/Saale, Studium: Politikwissenschaft/Frankoromanistik, Beruf: Business Consultant/Unternehmensberatung in Berlin, Dezember 2013 – Dezember 2018: Mitglied des Poetry Slam Teams „Team MfG“ (mit Leonie Warnke), Organisatorin und Moderatorin verschiedener Poetry Slams deutschlandweit.

Foto: Paulin Amler

Kirsten Fuchs ist Schriftstellerin, Lesebühnenautorin und Kolumnistin und lebt in Berlin. 2003 hat sie den Open Mike gewonnen. Mehrere Veröffentlichungen unter anderem: „Die Titanic und Herr Berg“ bei Rowohlt Berlin, „Eine Frau spürt so was nicht“ bei Voland & Quist. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen für „Das Magazin“ und ist Mitglied bei der Lesebühne „Fuchs und Söhne“.

Foto: privat

Hinnerk Köhn ist Autor und Comedian und wurde 1993 in Eckernförde geboren. Seit 2012 steht er auf Bühnen – mit vorwiegend tragikomischen Geschichten. In seinem Programm „Bitter“ erzählt er in humorvoller Weise von seiner Jugend in Norddeutschland, Alkoholmissbrauch und dem Leben als Mittzwanziger in der Großstadt. Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Foto: Jens Meyer

Florian Wintels erspähte am vierten Juni 1993 das Licht der Welt und war schon damals recht keck. Seine ersten Gedichte schrieb er bereits in der Grundschule. 2009 bestritt er, eher gezwungen als wollend, seinen ersten Poetry Slam in der schönen Grafschaft Bentheim, die er, trotz Studiums in Paderborn, seine Heimat schimpft. Seit 2022 ist er mit seinem ersten abendfüllenden Programm „schön, dass ich da bin“ unterwegs, für welches er im selben Jahr den Bielefelder Kabarettpreis verliehen bekam.

Foto: Marvin Ruppert